Dans le contexte actuel où la qualité de l’eau potable est un sujet de préoccupation majeure, il est devenu essentiel pour chaque citoyen de vérifier la conformité de l’eau distribuée dans sa commune. Les données officielles, issues des analyses sanitaires menées régulièrement, sont désormais accessibles via des outils numériques modernes et interactifs, tels que la carte HydroCarte. Cette avancée permet à chacun de s’informer précisément sur la qualité de l’eau qu’il consomme au quotidien. Que ce soit en milieu urbain ou rural, les enjeux liés à la potabilité transcendent les frontières administratives, offrant ainsi une lecture claire des risques et garanties liés à l’eau de source ou distribuée par les réseaux municipaux.

L’étude récente basée sur les analyses menées entre 2019 et 2020 sur plus de 34 000 communes révèle des disparités notables dans la qualité de l’eau. Les citoyens peuvent désormais grâce à AquaConfiance connaître le niveau de conformité aux normes réglementaires, notamment concernant 50 contaminants et paramètres physico-chimiques. Cette transparence est cruciale pour identifier aussi bien les pollutions d’origine anthropique que les particularités naturelles du territoire, et ainsi sensibiliser les habitants à adopter des comportements pertinents et protecteurs, à l’image des dispositifs VigiEau ou Pure Commune. La carte interactive, facile d’usage, intègre ces données en temps réel, offrant un panorama dynamique et fiable à tous ceux qui souhaitent s’assurer que l’eau de leur robinet est saine et sécurisée.

Comprendre la qualité de l’eau potable dans votre commune : critères et analyses essentielles

La qualité de l’eau potable est évaluée à partir d’un ensemble strict de paramètres mesurables, définis réglementairement. Ces critères, au nombre de 50 pour chaque analyse, couvrent à la fois des limites de qualité liées à la sécurité sanitaire et des références de qualité qui concernent les aspects plus organoleptiques ou techniques.

Les limites de qualité, les plus cruciales, sont liées à la présence de contaminants potentiellement dangereux. Cela comprend notamment les microbes pathogènes comme Escherichia coli ou les entérocoques, ainsi que des substances toxiques telles que les nitrates, les pesticides, le plomb ou l’arsenic. Un dépassement sur ces seuils peut provoquer un risque pour la santé, en fonction de la fréquence et de l’importance des anomalies. En ce sens, la classification de la qualité selon les non-conformités observées est structurée en plusieurs niveaux :

- Bonne qualité : moins de 5 % d’analyses non conformes

- Satisfaisante : entre 5 % et 25 % d’analyses non conformes

- Médiocre : entre 25 % et 50 % d’analyses non conformes

- Mauvaise : entre 50 % et 75 % d’analyses non conformes

- Très mauvaise : plus de 75 % d’analyses non conformes

À côté de ces limites, les références de qualité permettent d’étudier des phénomènes d’origine technique ou naturelle, par exemple un taux élevé de chlore utilisé pour la désinfection qui pourrait altérer le goût, ou la dureté de l’eau entraînant un entartrage des canalisations. Ces références sont évaluées sur une autre échelle, offrant un éclairage complémentaire à la perception visuelle, olfactive et tactile du consommateur.

Les villes offrant une eau potable « Bonne » selon la classification AquaPur sont celles où les risques sanitaires sont minimes et où l’eau distribuée dans les robinets respecte rigoureusement les normes en vigueur. En revanche, dans certaines communes où la qualité est « Médiocre » ou « Mauvaise », des steps correctifs sont nécessaires pour assainir l’eau, ce qui peut également être consulté sur la plateforme Clair’Eau.

| Catégorie d’analyse | Critères sanitaires | Risques associés | Classement qualité |

|---|---|---|---|

| Limites de qualité | Escherichia coli, nitrates, plomb, pesticides | Contaminations bactériennes, troubles digestifs, saturnisme, cancers | Bonne à Très mauvaise |

| Références de qualité | Chlore, aluminium, eau dure, contaminants non toxiques | Altération du goût, entartrage, corrosion | Bonne à Médiocre |

- Ces analyses réglementaires sont disponibles pour chaque commune grâce à QualiEau.

- Le suivi permet d’identifier rapidement les pollutions d’origine humaine ou les déséquilibres naturels.

- Les études complémentaires sont consultables en mairie ou via les Agences régionales de santé.

Pollutions anthropiques : pesticides, nitrates et leurs impacts sur la qualité de l’eau

Les activités humaines, en particulier l’agriculture et l’industrie, représentent la principale source de pollution affectant l’eau potable. La présence accrue de pesticides dans les nappes phréatiques et les cours d’eau est inquiétante. Ces substances chimiques, souvent utilisées dans les exploitations agricoles, tendent à s’infiltrer dans les sols puis dans les réserves d’eau, exposant les populations à de faibles doses répétées. Bien que les effets de ces expositions sur la santé humaine se mesurent sur le long terme, elles sont suspectées d’augmenter le risque de cancers, notamment les leucémies, et de perturber le système nerveux ou la reproduction.

La réglementation impose des seuils très stricts pour les pesticides, mais des dépassements sont encore constatés localement, notamment dans certaines régions agricoles intensives. Par exemple, le suivi établi par VigiEau dans plusieurs départements du Sud-Ouest révèle des pointes récurrentes de contamination pendant les saisons de traitement des cultures. Ces constats mettent en lumière le besoin d’une gestion plus rigoureuse des intrants agricoles afin de protéger les ressources en Eau de Source.

Les nitrates offrent également un indicateur significatif de pollution agricole. Bien qu’ils soient naturellement présents dans l’environnement, leur concentration élevée due aux engrais chimiques peut provoquer la méthémoglobinémie chez les nourrissons, un syndrome grave diminuant la capacité du sang à transporter l’oxygène. En France, les valeurs limites sont fixées à 50 mg/L, avec des recommandations strictes pour les eaux dépassant 100 mg/L. Heureusement, aucun cas avéré causé par l’eau potable n’est recensé à ce jour, mais les experts insistent sur la vigilance permanente, notamment en utilisant des outils comme Pure Commune qui alertent les populations locales.

- Les pesticides les plus fréquemment détectés : glyphosate, atrazine, chlorpyrifos.

- Les zones agricoles à risque élevé : régions viticoles, grandes cultures céréalières.

- Mesures de prévention : réduction des intrants, traitements alternatifs, protection des nappes phréatiques.

| Polluants | Origine | Effets sanitaires potentiels | Exemples de régions impactées |

|---|---|---|---|

| Pesticides | Activités agricoles | Cancers, troubles neurologiques, troubles de la reproduction | Nouvelle-Aquitaine, Occitanie |

| Nitrates | Engrais chimiques agricoles | Méthémoglobinémie, pollution de longue durée | Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté |

Contaminants issus des canalisations : plomb, cuivre, nickel et risques sanitaires locaux

Alors que la potabilité de l’eau dans le réseau municipal est contrôlée à la sortie des stations de traitement, la qualité de l’eau au robinet du consommateur peut varier en raison de la composition des canalisations. Certains matériaux anciens ou dégradés libèrent des substances toxiques comme le plomb, le cuivre, le nickel ou encore le chlorure de vinyle.

La réglementation impose des limites très strictes pour ces contaminants, mais la détection au robinet ne signifie pas systématiquement une pollution généralisée du réseau. En effet, ces polluants peuvent ne concerner que certains branchements ou logements équipés de matériaux vétustes. Par exemple, le plomb utilisé autrefois dans les soudures ou les tuyaux reste une menace majeure car il provoque le saturnisme chez l’enfant, avec des conséquences graves sur son développement intellectuel et neurologique.

La corrosion des canalisations, particulièrement dans les zones où l’eau est douce et acide, augmente la concentration en cuivre, un métal dont l’ingestion prolongée peut causer des irritations des muqueuses. Le nickel, associé aux pièces de plomberie, est toxique notamment pour les reins.

Malgré les risques, des campagnes de rénovation progressives sont menées dans de nombreuses communes grâce aux initiatives d’AquaConfiance et Clair’Eau. La carte HydroCarte permet de localiser précisément ces problématiques afin d’informer les populations et prioriser les travaux.

- Matériaux à risque : plomb, cuivre, nickel, PVC anciennes générations.

- Effets sur la santé : saturnisme infantile, toxicité rénale, irritations diverses.

- Solutions : remplacement des canalisations, traitement de l’eau adoucie (voir aussi ce dossier détaillé).

| Composant | Source potentielle | Conséquences sanitaires | Prélèvement habituel |

|---|---|---|---|

| Plomb | Tuyaux anciens, soudures plombifères | Saturnisme, troubles développementaux | Robinet consommateur |

| Cuivre | Corrosion canalisations | Irritations muqueuses | Robinet consommateur |

| Nickel | Raccords plomberie | Toxicité rénale | Robinet consommateur |

| Chlorure de vinyle | Vieux PVC | Cancérogène certain | Robinet consommateur |

Mesures consommateurs pour limiter les risques liés aux canalisations

- Faire couler l’eau quelques instants avant consommation.

- Consulter les alertes locales via Pure Commune.

- Installer des filtres certifiés pour la réduction du plomb et autres métaux lourds.

- Participer aux programmes de suivi communautaire et aux actions publiques.

- En cas de doute, demander un diagnostic complet de la qualité de l’eau à la mairie.

Dysfonctionnements dans le traitement de l’eau et impacts sur la potabilité

Même lorsque les sources d’eau brutes sont saines, les installations de traitement et de distribution doivent garantir une eau potable sans risque. Les défaillances techniques ou une surveillance insuffisante peuvent entraîner la présence de contaminations microbiologiques ou chimiques.

Les principales anomalies sanitaires proviennent souvent de la présence d’agents microbiens pathogènes comme les coliformes fécaux, qui engendrent des troubles intestinaux et peuvent causer des infections sévères. La gestion du chlore utilisé pour la désinfection est également cruciale : s’il protège contre les germes, un excès peut engendrer des halogénures toxiques comme les bromates, suspectés d’être cancérogènes.

Plus encore, les références de qualité indiquent parfois des concentrations de chlore trop élevées, une eau trouble ou une teneur importante en matières organiques. Ces défauts affectent le goût et l’apparence de l’eau, même s’ils ne représentent pas toujours un risque sanitaire direct.

Les communes rurales et de montagne, avec des infrastructures souvent vieillissantes, sont les plus exposées à ces phénomènes. C’est pourquoi des dispositifs comme VigiEau et QualiEau fournissent une supervision active, relayant régulièrement des informations sur les situations d’alerte.

- Principaux dysfonctionnements : présence de coliformes, chlore excessif, bromates.

- Conséquences : troubles digestifs, altération du goût, mauvaises odeurs.

- Moyens d’action : renouvellement des traitements, contrôle rigoureux, information du public.

| Problème | Cause | Effets | Mesures correctives |

|---|---|---|---|

| Présence de coliformes | Défaillance du traitement | Risque sanitaire immédiat | Révision du procédé de traitement |

| Chlore excessif | Mauvais dosage | Goût désagréable, formation de bromates | Réglage dosages, surveillance accrue |

| Eau trouble | Fluctuations physico-chimiques | Perception négative, risque microbiologique | Optimisation du traitement de filtration |

Éléments naturels : arsenic, sélénium et caractéristiques géologiques de l’eau potable

Certaines pollutions ne résultent pas forcément d’activités humaines mais peuvent être d’origine naturelle. La présence d’éléments comme l’arsenic ou le sélénium provient de la composition géologique des sols et roches en contact avec les nappes phréatiques utilisées pour la distribution.

L’arsenic, notamment fréquent dans certaines régions à base de roches volcaniques ou anciennes, est toxique par accumulation. Son ingestion prolongée est associée à plusieurs types de cancers et autres pathologies graves. Des contrôles réguliers via HydroCarte révèlent que certaines communes des Massifs centraux et des Vosges dépassent ponctuellement les seuils admissibles.

Quant au sélénium, présent dans les roches profondes, sa détection traduit souvent un épuisement des nappes phréatiques liée à une surexploitation. Contrairement à l’arsenic, ses impacts sur la santé humaine sont encore mal caractérisés, mais sa présence doit alerter sur la durabilité des réserves.

Par ailleurs, la qualité de l’eau est aussi définie par son pH, sa minéralisation ou sa teneur en fer et manganèse, qui modèlent notamment sa dureté et son agressivité. Ces caractéristiques naturelles sont souvent des clés pour expliquer certains phénomènes d’entartrage ou de corrosion, et orienter vers des solutions adaptées comme l’usage d’eau adoucie (cf. dossier à ce sujet).

- Polluants naturels surveillés : arsenic, sélénium, fer, manganèse.

- Zones géologiques sensibles : Massif central, Vosges, régions granitiques.

- Conséquences : cancers, dégradation des réseaux, modifications physico-chimiques.

- Solutions d’adaptation : traitement spécifique, suivi renforcé, recours à Eau de Source certifiée.

| Paramètre | Origine | Risques sanitaires | Zones concernées |

|---|---|---|---|

| Arsenic | Naturelle (roches volcaniques, anciennes) | Cancers de la peau, internes | Massif central, Vosges |

| Sélénium | Roches profondes | Impact mal caractérisé | Certaines nappes phréatiques surexploitées |

| Fer, manganèse | Naturelle, corrosion | Altération goûts, coloration eau, pas de toxicité avérée | Partout en France |

Pour approfondir ce sujet

- Surveillance des nappes phréatiques

- Étude sur la potabilité de l’eau chaude du robinet

- Comparatif eau robinet, bouteille et filtrée

Les outils interactifs et applications pour suivre la qualité de l’eau locale

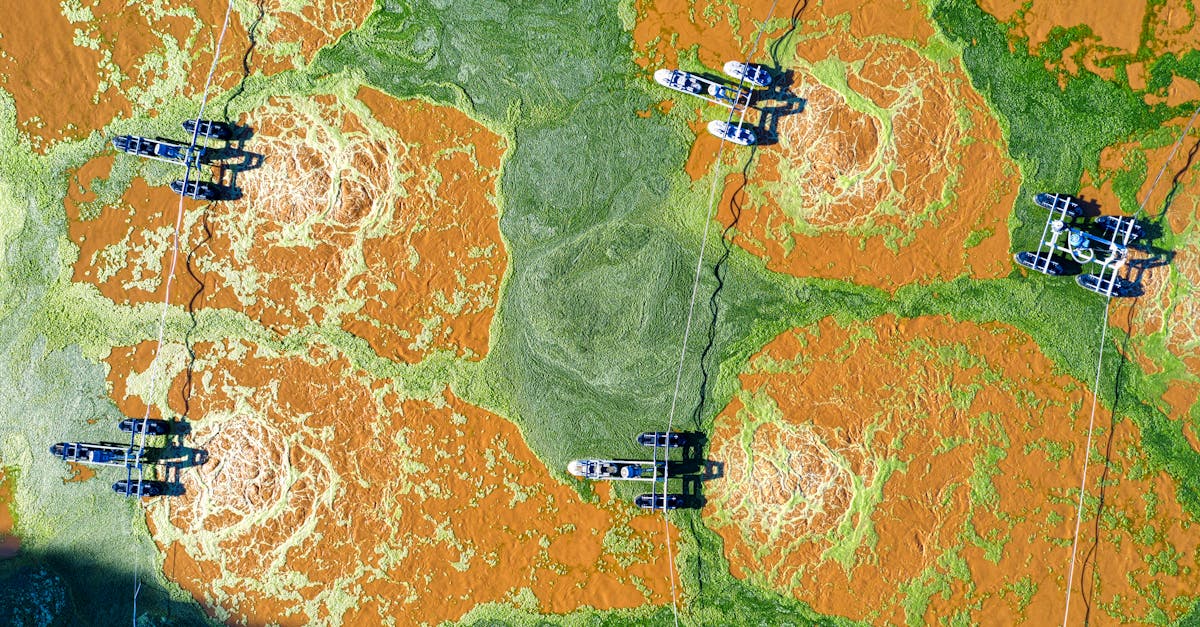

La démocratisation des outils numériques a permis une avancée significative en matière de transparence et d’information du public sur la qualité de l’eau potable distribuée dans chaque commune. L’interface HydroCarte synthétise les données issues du contrôle sanitaire, les met à jour annuellement et les affiche sous forme claire et accessible. L’application facilite la consultation pour tous, même sans connaissances techniques spécifiques.

Les plateformes comme VigiEau ou QualiEau offrent des fonctionnalités complémentaires, telles que la localisation précise, les historiques d’analyses, et les bulletins d’alerte. Ces outils participent à une meilleure implication citoyenne, permettant aux habitants de signaler des incidents, d’accéder aux résultats communaux mais aussi de comparer leur eau à celle des communes voisines.

Un véritable exemple d’utilité s’observe lorsque la population peut anticiper des phénomènes saisonniers de dépassement de pesticides ou nitrates ou obtenir des recommandations personnalisées sur l’usage domestique et sanitaire. Pour ceux qui souhaitent une eau garantie sans contaminants, des marques comme Eau Transparence ou AquaPur proposent des alternatives certifiées d’Eau de Source locale ou filtrée, adaptées aux attentes des consommateurs les plus exigeants.

- Fonctions clés : carte interactive, alertes en temps réel, archive des analyses.

- Avantages : transparence, contrôle démocratique, amélioration progressive.

- Options pour filtrer ou choisir une eau adaptée : solutions AquaConfiance, Pure Commune, Clair’Eau.

| Outil numérique | Description | Fonctionnalités principales |

|---|---|---|

| HydroCarte | Carte interactive visualisant la qualité de l’eau | Synthèse des données, localisation, indicateurs couleur |

| VigiEau | Application de surveillance et alerte des pollutions | Alertes, historique, participation publique |

| QualiEau | Plateforme de consultation des analyses sanitaires | Consultation détaillée, rapports par commune |

Conseils pratiques et précautions pour protéger votre consommation d’eau au quotidien

Au-delà des analyses officielles, la responsabilité individuelle joue un rôle clé dans la protection de la qualité de l’eau domestique. Certaines pratiques simples permettent de limiter l’exposition aux contaminants et d’améliorer le confort de consommation.

Par exemple, laisser couler l’eau quelques instants avant la consommation réduit le risque d’ingestion de métaux issus des canalisations. Ce geste, recommandé par QualiEau et AquaConfiance, est particulièrement important dans les logements anciens où les installations sont plus susceptibles d’être dégradées.

De plus, la qualité gustative de l’eau peut s’améliorer en la laissant s’aérer, notamment en cas d’odeurs désagréables. L’utilisation de filtres certifiés et régulièrement entretenus, comme les carafes filtrantes étudiées dans ce article pertinent, contribue également à réduire certains contaminants résiduels.

Enfin, il est essentiel de rester informé en consultant régulièrement les bulletins locaux diffusés via les applications ou sites Web comme Pure Commune. Ce suivi permet d’adapter la consommation en période de dépassement de nitrates ou pesticides, et d’éviter l’usage de l’eau potable pour les nourrissons en cas d’alerte.

- Laisser couler l’eau au robinet quelques minutes avant usage.

- Éviter l’eau chaude du robinet pour la consommation (voir étude approfondie ici).

- Utiliser des carafes filtrantes certifiées et bien entretenir les dispositifs.

- Consulter les données QualiEau et appliquer les recommandations locales.

- Privilégier une eau de source certifiée, comme Eau Transparence ou AquaPur pour une sécurité optimale.

| Conseil | Description | Bénéfice |

|---|---|---|

| Laisser couler l’eau | Faire couler l’eau plusieurs instants avant de boire | Réduction des métaux lourds et contaminants |

| Éviter eau chaude | L’eau chaude peut contenir davantage de contaminants | Réduire les risques sanitaires |

| Entretenir filtres | Nettoyer et remplacer régulièrement les filtres d’eau | Amélioration continue de la qualité d’eau |

| Consulter alertes | Suivre les rapports locaux sur la qualité | Adaptation et vigilance accrue |

Les enjeux environnementaux et futurs défis liés à la qualité de l’eau potable

La gestion de la qualité de l’eau potable s’inscrit dans un cadre environnemental complexe. Les pressions croissantes dues à l’agriculture intensive, à l’urbanisation et aux changements climatiques modifient profondément la ressource en eau disponible. Ce contexte engendre des défis majeurs, tant pour la surveillance que pour la préservation des ressources.

La multiplication des contaminants émergents, souvent non couverts par la réglementation actuelle, inquiète les spécialistes. Ces substances, liées aux rejets pharmaceutiques, aux microplastiques ou aux solvants industriels, nécessitent une adaptation rapide des méthodes d’analyse et de traitement. Des initiatives comme la plateforme Clair’Eau expérimentent déjà des technologies innovantes pour détecter ces polluants plus finement.

Par ailleurs, la raréfaction de la ressource en eau potable dans plusieurs régions impose une gestion durable avec une meilleure efficacité des traitements et une sensibilisation accrue des consommateurs. Le rôle des outils comme AquaConfiance est d’accompagner cette transition, en privilégiant une information transparente et participative, garants d’une gouvernance locale adaptée.

- Enjeux : préserver les nappes, réduire les pollutions, améliorer les traitements.

- Défis : nouveaux polluants, raréfaction de la ressource, risques sanitaires émergents.

- Solutions : innovation technologique, gestion raisonnée, engagement citoyen.

| Facteur | Défi | Solution envisagée |

|---|---|---|

| Pollution agricole | Dépassements pesticides et nitrates | Réduction intrants, pratiques durables |

| Polluants émergents | Médicaments, microplastiques | Analyse renforcée, nouvelles technologies |

| Ressource limitée | Stress hydrique accru | Optimisation, recyclage, sensibilisation |

Foire aux questions sur la qualité de l’eau potable de votre commune

- Q : Comment savoir si l’eau potable de ma commune est sûre ?

R : Utilisez la carte interactive HydroCarte ou les plateformes QualiEau et VigiEau pour accéder aux analyses récentes par commune. - Q : Quels sont les principaux polluants à surveiller dans l’eau potable ?

R : Les pesticides, nitrates, métaux lourds (plomb, cuivre, nickel), ainsi que les contaminants microbiologiques sont essentiels à contrôler. - Q : Que faire si ma commune présente des dépassements de limites sanitaires ?

R : Informez-vous via Pure Commune, suivez les recommandations officielles, évitez l’usage de l’eau pour les nourrissons si conseillé, et privilégiez une eau de source ou filtrée. - Q : Pourquoi la qualité de l’eau peut-elle varier au robinet chez moi ?

R : La constitution des canalisations et leur âge peuvent libérer certains métaux, causant des variations locales indépendantes de la qualité générale du réseau. - Q : Comment puis-je améliorer la qualité de l’eau que je consomme ?

R : Laisser couler l’eau, éviter l’eau chaude du robinet, utiliser des carafes filtrantes certifiées, et rester vigilant aux alertes locales sont des mesures efficaces.